- ホーム

- 熨斗のご案内

熨斗のご案内

お世話になっている、あの方へ。

大切な、あの人に。

お客様の気持ちを伝える、ささやかなお手伝いをいたします。

のしの基礎知識

のしとは一般的には慶事における進物や贈答品に添える飾りである。

昔は薄く伸ばしたアワビを縁起物として贈り物に添えていたと言われています。

現在では、黄色い紙を長六角形の色紙で包んだ形状をしているものが多く見られます。

祝儀袋等の表面に印刷された、簡略化されたものもある。折り熨斗を使用したのし紙や祝儀袋が一般的。

品物と一緒に目録をつけて贈るというしきたりも簡略化され、相手に中身を伝えるためにのし紙の表書きを書くようになりました。 また、のし紙をかけることは昔から引き継がれている正式なマナーです。

ただし、のし紙をかけたらリボンを付けてはいけません。

昔は薄く伸ばしたアワビを縁起物として贈り物に添えていたと言われています。

現在では、黄色い紙を長六角形の色紙で包んだ形状をしているものが多く見られます。

祝儀袋等の表面に印刷された、簡略化されたものもある。折り熨斗を使用したのし紙や祝儀袋が一般的。

品物と一緒に目録をつけて贈るというしきたりも簡略化され、相手に中身を伝えるためにのし紙の表書きを書くようになりました。 また、のし紙をかけることは昔から引き継がれている正式なマナーです。

ただし、のし紙をかけたらリボンを付けてはいけません。

のしの種類

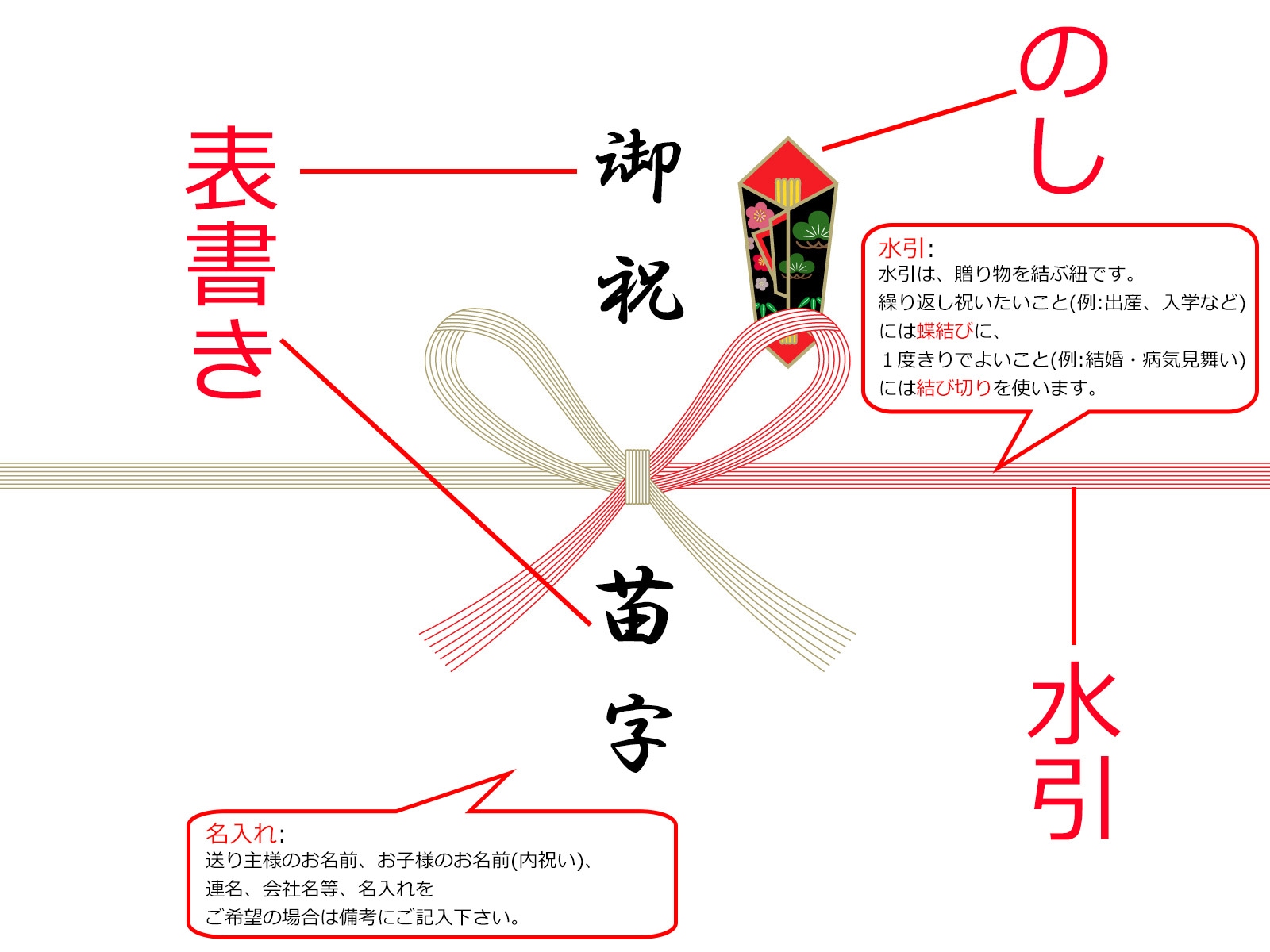

贈り物に水引と熨斗の入ったのし紙をかけることが、現在の一般的なギフト包装。

水引とは祝儀や不祝儀の際に用いられる飾りで贈答品の包み紙などにかける紅白や黒白などの帯紐。 基本的に本数は奇数で作られており、目的に応じて結び方も異なり、 水引の結び方と表書きの書き方によって用途を使い分けましょう。

のし紙をかける際、適していない結び方のものを選んでしまうと失礼に当たりますので、ご注意下さい。

水引とは祝儀や不祝儀の際に用いられる飾りで贈答品の包み紙などにかける紅白や黒白などの帯紐。 基本的に本数は奇数で作られており、目的に応じて結び方も異なり、 水引の結び方と表書きの書き方によって用途を使い分けましょう。

のし紙をかける際、適していない結び方のものを選んでしまうと失礼に当たりますので、ご注意下さい。

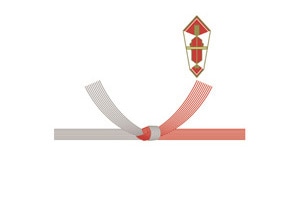

祝いのし 紅白蝶結び

|

|

|

一般祝事、お中元やお歳暮などには、*何度でも繰り返したい*という願いから、 簡単に結び直す事ができる形状から蝶結びの水引を使用します。

紅白の他、金赤、 さらに特別な場合には金銀もあります。別名*花結び*とも呼ぶ。 |

御中元 御歳暮 御挨拶 御祝 御礼 出産内祝 心ばかり粗品 など |

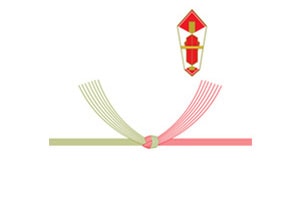

祝いのし 結び切り(10本)

|

|

|

主に婚礼関係の結婚祝い・結納に使用します。 固く結ばれて離れないことから、*一度切りで繰返さない*という願い。 水引の数が奇数ではなく偶数の10本なのは、*夫婦は二人で一つ*という意味で5本を二つに合わせたものを一組とするため。 |

寿 内祝 など |

祝いのし 結び切り(5本・7本)

|

|

|

固く結ばれて離れないことから、*一度切りで繰返さない事* に使われます。 重ねて起きてほしくないとの思いを込めて、お見舞いや全快・快気祝いなどに用いられる。 |

御見舞 (全快の場合) 快気祝 など |

仏のし 仏・藍銀(水引)

|

|

|

二度と繰り返したくない お悔やみ全般に対しては、水引は結び切りで一般的に黒白を使用。 |

志 |

|

|

|

告別式前後の御霊前や御供。 法要の御供物や法事のお返し、引き出物などに用います。 ※関西・北陸地方の法要で見受けられます。 |

志 粗供養 御霊前 御香料 御供 など |

のしの書き方

表書き(上書き)

表書き(上書き)とは、水引の上に書く「御祝」「内祝」といった文言のことです。選択欄内にない表書きをご指定の場合は、「その他」をご選択いただき、備考欄に別途ご記入下さい。

尚、スペースの都合上、お入れできる文字数に限りがございます。

文字数が多い場合は、字の大きさが小さくなりますので予めご了承下さい。

表書き(下書き)

下書きとは、水引の下に書くお名前のことです。通常は贈り主様のお名前ですが、出産祝いの場合は誕生されたお子様のお名前をお入れします。

※連名でご希望の場合は、右から順番にご指示下さい。

表書き 贈る側として

出産祝い

御安産御祝 御出産御祝 祝出産

御祝宮参り

御宮参御祝 御祝

初節句

御初節句御祝 祝初節句 御祝

寿 御結婚御祝 御歓び 御祝

病気見舞い

御見舞

長寿祝い

寿福 御祝

(61歳..祝還暦70歳..祝古稀77歳..祝喜寿80歳..祝傘寿88歳..祝米寿90歳..祝卒寿99歳..祝白寿100歳..祝百寿)

新築祝い

新築御祝 御祝

七五三 七五三

御祝 御祝

入園・入学・進学・卒業・就職祝い

御入園御祝 御入学御祝 御進学御祝 御卒業御祝 御就職御祝 御祝 成人式 御成人御祝 祝御成人 御祝

表書き お返し

出産祝い・宮参り・初節供 内祝

※名前は子供の名前を記載(名前の読みが難しいなどの場合は、ふりがなをつければ覚えやすくて親切です。)

Check Point: 赤ちゃんから「ありがとう」を伝える初めての贈り物が出産内祝いなのです。

出産の際お世話になった方への出産報告として贈られていましたが、

現在はお祝いを頂いた方へお返しを、という考えが一般的。

贈る時期は、目安は生後1ヵ月後のお宮参りまでが望ましい。

結婚祝い

寿 内祝

Check Point:表書きは「内祝」とし、紅白もしくは金銀の結びきりのし紙を使用。結婚式(または入籍)から1ヵ月後までに贈ることが一般的。

遅すぎると失礼に当たりますので速めの対応を心掛けましょう。

病気見舞い

快気祝 全快祝 内祝

Check Point:入院中お世話になったり、お見舞いを頂いた方にはお返しを。表書きは全快なら「快気祝」、退院後も療養が必要な場合は「退院内祝」。

贈る時期の目安は退院後10日以内とされています。

長寿祝い

内祝 百寿(還暦・古稀…)

Check Point: 家族からのお祝いには特にお返しの必要はありませんが、お祝いの場で記念品などを内祝として配ることもあります。

のし紙は紅白の蝶結びで表書きは「内祝い」「寿」。

還暦や古稀など節目となる長寿祝いなら「還暦内祝」で。

新築祝い

内祝

Check Point:お祝いを頂いた方を新築披露の食事会などに招待した場合、そのもてなしがお返しとなります。

来られない方には2週間以内にきちんとお返しをしましょう。のし紙は紅白蝶結びを使用します。

葬儀

志

Check Point:のし紙は黒白、黒銀、または黄白の水引を印刷したものが一般的。仏式であれば、蓮の絵が印刷されていること。

水引の色や蓮の絵の有無は、「葬儀のみ」「四十九日まで」など地域によって違いがありますので

事前に葬祭業者などに確認しておくと安心です。

書き方としては、水引の結び目より上側に「志」、下側に施主の姓(もしくは姓名)を入れます。

入園・入学・進学・卒業・就職祝い・成人式

内祝

※一般的にお返しは不要で礼状のみ。

■寒中見舞い■

寒中見舞いは、 日本の慣習の一つで暑中見舞いのように、「相手の健康を気遣う季節の挨拶」という意味合いを指します。何らかの理由で年賀状が出せなかった人が代わりに寒中見舞いを出すというのが一般的。

自分や相手が喪中の時、または年賀状を出すのが遅れた時ですが、具体的には以下の5つの場合が挙げられます。

- 相手が喪中だったため、年賀状を出せなかった場合

- 相手が喪中だったのに、年賀状を出してしまった場合(お詫びのため)

- 自分が喪中なのに、年賀状が届いた場合

- 年賀状を出すのが遅れて、相手に届くのが松の内(1月7日)を過ぎる場合

- 相手から寒中見舞いをもらった場合(返信)

松の内(1月1日~1月7日)の期間は“年賀状”、

松の内を過ぎてから立春(2月4日)までの期間は“寒中見舞い”、

立春(2月4日)を過ぎてからは“余寒見舞い”となります。

■御中元の時期■

全国的には7月1日から15日頃までが主な時期。月遅れのお盆を行う地域では8月1日から15日まで。ただし、お盆は月遅れ(旧盆:8月15日)で行い、

お中元は一般的な7月に、という一部地域もあります。

贈答はこの日付ちょうどでなくとも、この日付までに送ればいい(特に配送の場合)。

少々の遅れも格段問題とはされません。「月初めから15日ごろまで」等とされます。

■お歳暮の時期■

2月初旬から15日頃が主な時期。暮れにお世話になった人に対し感謝するなどの歳暮周り(せいぼまわり)と呼ばれます。

現在では「歳暮」「お歳暮」といった場合、この贈答品、または贈り物の習慣を指すことが一般的。

元々はお正月の準備を始める「事始めの日」の12月13日からが一般的でしたが、

最近ではインターネットやデパートを利用して、早ければ年末で忙しくなる前の11月中旬頃から贈られています。